什么是活性污泥?

细菌是活性污泥在组成和净化功能上的中心,是微生物的最主要成分,污水中有机物的性质决定那些种属的细菌占优势,含蛋白质的污水有利于产碱杆菌属和芽孢杆菌属,而醣类污水或烃类污水则有利于假单孢菌属。在一定的能量水平(即细菌的活动能力)下,大部分细菌构成了活性污泥的絮凝体,并形成菌胶团,具有良好的自身凝聚和沉淀性能。

在活性污泥法处理过程中,净化污水的第一和主要承担者是细菌,其次出现原生动物,是细菌的首次捕食者,继之出现后生动物,是细菌的第二次捕食者。

二、净化过程与机理

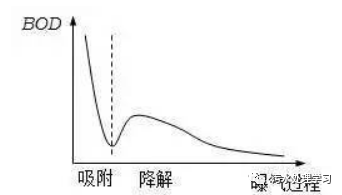

1、初期去除与吸附作用

在很多活性污泥系统里,当污水与活性污泥接触后很短的时间(3-5分钟)内就出现了很高的有机物(BOD)去除率,这种初期高速去除现象是吸附作用所引起的,由于污泥表面积很大(介于2000-10000m2/m3混合液),且表面具有多糖类粘质层,因此,污水中悬浮的和胶体的物质是被絮凝和吸附去除的,初期被去除的BOD象一种备用的食物源一样贮存在微生物细胞的表面,经过几小时的曝气后,才会相继摄入代谢。

在初期,被单位污泥去除的有机物数量是有一定限度的,它取决于污水的类型以及与污水接触时的污泥性能,例如,污水中呈悬浮的和胶体的有机物多,则初期去除率大,反之如溶解性有机物多,则初期去除率就小,又如,回流的污泥未经足够地曝气,预先贮存在污泥里的有机物将代谢不充分,污泥未得到再生,活性不能很好恢复,因而必将降低初期去除率,但是,如回流污泥经过长时间的曝气,则会使污泥长期处于内源呼吸阶段,由于过分自身氧化而失去活性,同样也会降低初期去除率。

2、微生物的代谢作用

活性污泥微生物以污水中各种有机物作为营养,在有氧的条件下,将其中一部分有机物合成新的细胞物质(原生质);对另一部分有机物则进行分解代谢,即氧化分解以获得合成新细胞所需要的能量,并最终形成CO2和H2O等稳定的物质。在新细胞合成与微生物增长的过程中,除氧化一部分有机物以获得能量外,还有一部分微生物细胞物质也在进行氧化分解,并供应能量。

活性污泥微生物从污水中去除有机物的代谢过程,主要是由微生物细胞物质的合成(活性污泥增长),有机物(包括一部分细胞物质)的氧化分解和氧的消耗所组成,当氧供应充足时,活性污泥的增长与有机物的去除是并行的;污泥增长的旺盛时期,也就是有机物去除的快速时期。

3、絮凝体的形成与凝聚沉淀

污水中有机物通过生物降解,一部分氧化分解形成二氧化碳和水,一部分合成细胞物质成为菌体,如果形成菌体的有机物不从污水中分离出去,这样的净化不能算结束,为了使菌体从水中分离出来,现多使用重力沉淀法,如果每个菌体都处于松散状态,由于其大小与胶体颗粒大体相同,那么将保持稳定悬浮状态,沉淀分离是不可能的,为此,必须使菌体凝聚成为易于沉淀的絮凝体。

易于形成絮凝体的细菌有动胶菌属、产碱杆菌、无色杆菌、黄杆菌、假单孢菌等,但无论哪一种细菌又都是在一定条件下才能够凝聚的。

三、活性污泥的评价指标

1、混合液悬浮固体(MLSS)

混合液悬浮固体是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合悬浮固体数量,单位为mg/L,也称混合液污泥浓度,它是计量曝气池中活性污泥数量多少的指标,活性污泥法中,MLSS一般为2-4g/L。

2、混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)

混合液挥发性悬浮固体是指混合液悬浮固体中有机物的重量,单位mg/L,在一般情况下,MLVSS/MLSS的比值较固定,对于生活污水,常在0.75左右,对于工业废水,其比值视水质不同而异。

3、污泥沉降比(SV%)

污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30min后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),由于正常的活性污泥在静沉30min后,一般可以接近它的最大密度,故污泥沉降比可以反映曝气池正常运行时的污泥量,可用于控制剩余污泥的排放,它还能及时反映出污泥膨胀等异常情况,便于及早查明原因,采取措施,污泥沉降比测定比较简单,并能说明一定问题,因此它成为评定活性污泥的重要指标之一。

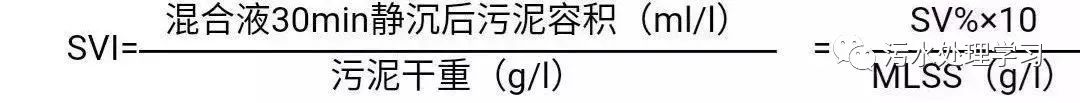

4、污泥指数(SVI)

污泥指数全称污泥容积指数,,是指曝气池出口处混合液经30min静沉后,1g干污泥所占的容积以ml计,即

例如曝手池混合液污泥沉降比为20%,污泥浓度为2.5g/L,则SVI=20×10/2.5=80

5、污泥龄(ts)

污泥龄是曝气池中工作看的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比值,单位是日,在运行稳定时,剩余污泥量也就是新增长的污泥量,因此污泥龄也就是新增长的污泥在曝气池中平均停留时间,或污泥增长一倍平均所需要的时间。